デザインも国民生活の秩序を正す法律も時代とともに変化が必要

広告活動とは一体どのような事を指すのでしょうか?

過去に数回「あはき」関連の店舗から広告のデザインを依頼されて感じたことは、極端に掲載情報が制限された現在の法律下では十分な広告活動が困難に感じました。

厚労省と有識者により新たな広告ガイドラインの作成が進行中(検討会は令和7年度で12回開催)ですが、多くの事業者や消費者など現場の声を聞かずに進める話し合いに問題はないのでしょうか?

古臭い内容の法律を新しい時代に充てようとする違和感

「あはき」とは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの略称です。

昭和22年に「あはき法」が制定されてから繰り返し改訂され続けてきたようですが、その内容は大幅には変わっていないようです。

現在、広告に関する検討会が定期的に行われており、あはき・柔整広告ガイドラインの概要と題したPDFファイルが見られます。

時代は大きく変化する中、その大枠の要件は古臭いまま置き去りにされ、現代社会で十分満足に機能しているとは言えないと感じます。

あはき関連の広告活動については、あはき師法第7条と柔整師法第24条に定められています。

単純に物事を紹介するだけの広告物とは違い「集客や周知徹底」を目的とする広告は、一般的に他との差別化により消費者に選択の余地を与えます。

当然、虚偽の内容や大げさな表現で誘引する行為は禁じ手ですが、最大限魅力を伝えることは必要です。

しかし、法律では必要な要件以外の掲載を禁じています。

これで機能的な広告活動は行えるのでしょうか?

画一的なデザインに広告活動的要素がどれほどあるのか?

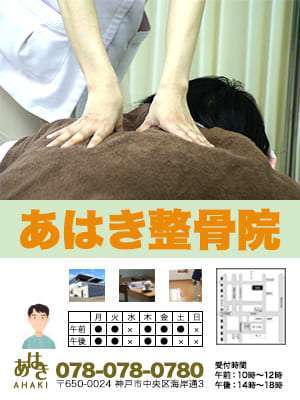

あはき法の要件に準じた要素を用いて簡単なイメージを作りましたが、新聞折込チラシでよく見る歯科医院などの開院のお知らせを思い起こさせます。

あはき法は、勧誘が意図される内容である「誘引性」、施術者や場所が特定できる「特定生」、消費者が認知可能な「認知生」の3要素が含まれれば広告とみなされるようです。

掲載可能な内容は、施術者氏名や住所、業種、国家資格保有等の表記、電話番号、受付時間、施術時間、道順および所要時間、地図、駐車場の有無、正確な届出表記、医療保険医療費支給申請についてなどとされ、それ以外の文言は原則記載できないとされています。

つまり、キャッチコピーや紹介文、URLやメールアドレス、スタッフやイメージ的な写真、料金、施術の流れ、店舗の特徴など患者を誘引する目的の表現はできません。

まるでテンプレートにはめ込んだような画一的な内容のチラシ広告で、頭を捻る必要がなければデザイナーは不要です。

また、この程度の内容のチラシでは消費者が的確な店舗選びをできるとは思えません。

広告の実態は違反デザインが多く見られる

実際に新聞折り込みやポスティングの「あはき」関連のチラシを見ていると、約8割程度の広告で何かしらの細かな違反が見られました。

しかし、たとえ掲載内容に違反が見つかっても、他店舗や消費者から保健所へ通報がなければおとがめはないそうです。

あはき関連の事業者は専門学校などで法律についても学習し、違反した場合の罰則も理解しているはずです。

それでも従わない理由としては、やはり条文通りの内容だけでは客が来てくれないと考えているからではないでしょうか?しかし差別化を図れず、大きなジレンマを抱えているのだと思います。

実際、自分自身が店舗を選ぶことを考えれば、上記の少ない内容だけで優良店舗を選ぶのは難しいと感じます。

そこでWebサイトやSNSなど新たなメディアが登場しました。

Webサイトに関しては印刷物などの広告と違い、消費者の意思で検索して店舗を独自に見つけるため「認知性」の観点から対象外となっています。

もちろん、誇大広告や虚偽内容、過激な表現などは指摘を受ける可能性が残ります。

近年、印刷物の需要が年々縮小されているため、今後はWebサイトやSNSに対しても法律の対象とされるかも知れません。

すべての保健所が等しく法律の内容を理解できていない現状

過去に一度だけ、ラフデザインが完成した段階で管轄の保健所による任意の添削を受けたことがあります。

しかし、内容の8割以上が掲載不可能だと突き返され、取引先と相談した末に制作を断念した経験があります。

保健所の担当者に掲載できない理由を問い正すと「条文に記載されている項目以外は載せられません」の一点張りで、どの箇所が不適切なのか端的に話してもらえませんでした。

広告の指導は都道府県や保健所、市町村に委ねると記載があるため、担当職員は指導できるに足る知識が必要とされるはずです。

また、違反した場合についても尋ねてみると、ポスティング先の住人や同業者からの通報があれば、保健所の職員が店舗を訪れて運営者に注意指導を行うのだそうです。

法律の規定では最悪の場合30万円以下の罰金もあるそうですが、ほぼ注意や指導だけに終始するそうです。

お役所仕事ですので、通報がなければ一切対応せず定期的な個別確認もしないで放置しているのではないでしょうか?

違反チラシの現状を見てそう感じました。

法律の条文そのものが時代に伴わない内容が多く、広告活動という観点からは機能的とは言えないと感じます。

国民生活の秩序を守る目的とは言え、これほど少ない情報だけでは的確な判断は難しいでしょう。